|

Resumen electrónico de EIR, Vol.XXIII, núm. 10

|

|||||||||||||||||||||||

Torquemada, la Inquisición y la expulsión de los judíos por Timothy Rush Para explorar uno de los temas más disputados de la historia, comencemos por reflexionar en las tres citas siguientes: la primera, descabellada pero reveladora; la segunda y la tercera, observaciones profundas que nos encaminan por una senda de fructífera investigación.

Es oportuno regresar al escenario real de la historia para ver cómo el surgimiento de la Inquisición de Torquemada y la expulsión de los judíos no fueron ni inevitables en términos históricos (la idea española del destino: una cosa de España) ni justificables. Es una ironía que tanto los defensores como los detractores de la Inquisición acepten como un hecho que esto es en esencia un fenómeno español, cuando en realidad ha de considerarse simplemente como el terreno vívido particular en el que interactuaban las fuerzas de toda Europa que construían el Renacimiento y la misión republicana del Estado nacional, por un lado, y por el otro, las de “sangre y tierra” de los oligarcas del “choque de civilizaciones” que procuraban aplastar el Renacimiento con guerras religiosas. La corta justificación de Quijano de la expulsión de los judíos es una mentira colosal, por mucho que uno estire su imaginación. En primer lugar, los Habsburgo no consolidaron su control de España sino hasta la sucesión de Carlos V de Austria como Carlos I de España en 1517. La España de Isabel y Fernando era un asunto completamente diferente, que pudo tener muchos desenlaces fructíferos posibles, los cuales fueron frustrados por las corrientes que dirigía la Inquisición.

Pero, aun más fundamental es que la noción de que los judíos eran una especie de quinta columna, cuya amenaza mortal a la “seguridad del Estado” sólo podía extirparse con su expulsión colectiva, es una tergiversación pasmosa de la profunda identidad ibérica de la comunidad judía de España, una identidad y contribución parecida al papel que desempeñaron los judíos en Alemania en el intervalo que va de la época de Moisés Mendelssohn hasta el ascenso de los nazis. Después de su expulsión en 1492, los judíos de España vinieron a conocerse como “sefardíes”, que viene de la palabra hebrea Sefarad, que significa España. Tan profunda era su identificación cultural con España a pesar de la naturaleza disgregante de su expulsión, la cual fue como una “segunda diáspora”, que 400 años después las comunidades sefardíes desde Marruecos hasta los Balcanes seguían hablando una forma de castellano llamada ladino. En la modernidad esas comunidades sefardíes han reunido algunas de las versiones vivas más puras de los romances españoles medievales. Una congregación de refugiados sefardíes de Canadá llamó a su sinagoga Kehilla Anshei Castilia (congregación del pueblo de Castilla) en los 1980. Cuando maniobras geopolíticas encendieron la conflagración de los Balcanes a principios de los 1990, 57 judíos sefardíes lograron regresar con éxito, no a Israel, sino a España. La historia del entrecruce musulmano–judío–cristiano en la península Ibérica desde el 711, cuando los invasores musulmanes derrocaron a los reinos visigodos de Iberia, hasta 1492, un florecimiento cultural conocido como “convivencia”, la relatan magníficamente obras recientes como La joya del mundo, de María Rosa Menocal, y The Jews of Spain: A History of the Sephardic Experience (Los judíos de España: Una historia de la experiencia sefardí), de Jane S. Gerber. El florecimiento de la poesía andalusí, que los trovadores llevaron a Italia y el sur de Francia, inspiró gran parte de la obra de Dante y sus sucesores, preparándole el terreno cultural y político a los efluvios del Renacimiento italiano del siglo 15 (ver la obra de Muriel Mirak–Weissbach, que se cita más adelante en “Lecturas sugeridas”). Sólo gracias a los proyectos de traducción con eje en la España de la convivencia, que implicaban modos de comunicación de y hacia las lenguas árabe y hebrea, fue que llegó a conocerse en la Edad Media un acopio enorme de las enseñanzas de los griegos antiguos por toda Europa. Aunque esta convivencia sufrió muchas altas y bajas en el transcurso de su larga historia (uno de sus retrocesos más graves fueron las invasiones de las tribus bereberes fundamentalistas de los almorávides y los almohades, que saquearon los reinos musulmanes ibéricos a fines del siglo 12), su adaptabilidad fue sorprendente. Muy al contrario de la opinión convencional de que la reconquista cristiana de la Península fue el componente ibérico de las cruzadas contemporáneas y que trajo inevitablemente una ola de intolerancia, dicha reconquista, que avanzó con más rapidez en la primera mitad del siglo 13, en un principio revivió el espíritu del florecimiento previo de la convivencia en la Córdoba del reinado de Abd al–Rahmán III a fines del siglo 10. La gran escuela de traductores del rey cristiano Alfonso X “el Sabio”, quien reinó de 1252 a 1284, fue sólo una manifestación de este renacimiento ya augurado por la inscripción plurilingüe (en castellano, hebreo, latín y árabe) tallada sobre la tumba de su padre, Fernando III, quien encabezó las impresionantes conquistas de Sevilla y Córdoba. Los historiadores cuentan de forma indistinta que Fernando o Alfonso adoptaron el nombre de “rey de las tres religiones”, mismo que le viene bien a ambos. Dionisio I de Portugal, quien reinó de 1279 a 1325, representó la misma clase de figura en el reino portugués. Natán el Sabio de Gotthold Ephraim Lessing se hace eco de la calidad de las contribuciones judías a la “convivencia” ibérica, en las contribuciones similares que hubo en la Alemania de fines del siglo 18. Lessing no sólo se inspira en el carácter de su querido amigo y colaborador Moisés Mendelssohn (1729–1786) para crear su personaje del judío Natán, sino que la famosa “parábola de los anillos”, que es el eje de las lecciones de tolerancia que Lessing planteaba con tanto fervor, es una ampliación de una historia del Decamerón de Boccaccio, la cual, a su vez, ¡se funda en una historia de la que se tienen los primeros registros en la literatura española y hebrea de la España de alrededor del 1100! En la versión original, el rey Pedro de Aragón manda llamar al acaudalado judío Efraín Sancho, y le pregunta que cuál de las dos “Leyes” —la cristiana o la judía— es superior. Él trata de tenderle una trampa al judío para tener el pretexto para confiscarle sus bienes. O Efraín ofenderá al Rey al defender al judaísmo como superior, o admitirá la superioridad del cristianismo, en cuyo caso tendrá que convertirse. Pero Efraín es más listo que el Rey, pues le relata la historia de un joyero que, poco antes de salir de viaje, le había regalado a cada uno de sus dos hijos un valioso anillo. A la mañana siguiente los dos hijos le piden a Efraín que les diga cuál de los dos anillos era el más valioso, pero cuando éste les responde que debían esperar a que el joyero regrese, ellos lo maltratan y le dan una golpiza. El Rey afirma que esto ciertamente era una conducta indecorosa. “Oigan tus oídos lo que dice tu boca”, replica Efraín. “El celestial joyero dio sendas joyas a Esaú y Jacob, que también son hermanos, y mi señor pregunta cuál es la mejor. Envíe un mensajero al cielo Su Majestad para que nos lo diga el gran joyero que entiende de piedras”. El Rey Pedro reconoce la sabiduría de su respuesta y despide a Efraín con honores y regalos.

Lo que Lessing le añade al relato es fundamental para una mejor calidad del modelo de convivencia, que lo lleva más allá de un simple argumento a favor de la tolerancia religiosa. Como en las versiones italianas intermedias, incluye al islam en la disputa sobre cuál es la religión superior. Y le añade una cualidad decisiva al anillo, del cual en este caso un padre amoroso que no puede decidir cuál de sus tres hijos debe recibir el “auténtico” y heredar así la fortuna familiar, le entrega una copia a cada uno de ellos. El anillo de Lessing tiene el poder especial de hacer que su poseedor sea amado por Dios y por los hombres. Cuando los tres hermanos discuten sobre quién tiene el anillo verdadero y buscan a un juez para que lo decida, éste al principio declara que ninguno de los tres hermanos en enconada disputa puede tener el anillo verdadero, pues ninguno tiene el poder de que los otros dos lo amen. Por supuesto, los hermanos protestan, momento en el cual el juez amplía su veredicto al pedirle a cada uno que haga las paces con sus otros dos hermanos para que salga a relucir la virtud prometida del anillo que porta en su dedo. Que cada hijo, dice el juez, alimente siempre esta gran virtud para que brille a través de la amabilidad un espíritu amoroso, las obras de bondad, y una piedad y devoción más fervientes hacia Dios. Entonces, en los días venideros, cuando los poderes mágicos de estos anillos, en manos de los hijos de sus hijos, iluminen al mundo, los llamaré a “un nuevo emplazamiento ante este tribunal para dentro de millones de años, en que se sentará en mi silla alguien más capaz que yo”, concluye el juez.

La daga ‘ultramontana’: las cruzadas y la Inquisición dominica Un ejemplo paralelo a la convivencia en España a principios del siglo 13, fue la corte del sacro emperador romano Federico II Hohenstauffen en Sicilia y su relación con los sucesores del legendario Saladino, sultán del Mediterráneo occidental islámico a fines del siglo 12. Cabe señalar que en su versión de la parábola de los anillos, Boccaccio, al igual que Lessing después de él, llama Saladino al gobernante musulmán que somete al judío al interrogatorio religioso, y que termina por reconocer lo sabio de la lección de la parábola. El fanatismo religioso y las venales razones confiscatorias que encubrían las cruzadas manipuladas tras bambalinas en el interés “ultramontano” de la alianza normando–veneciana, resonaron como un trueno en la corte de Federico II. Antes de que amainara la tormenta, a todos los descendientes directos del monarca los habían perseguido y asesinado (véase el conmovedor relato que hace Dante de esta persecución en la La Divina Comedia). En la primera fase de las cruzadas, Bernardo de Clairvaux se aseguró de que las incipientes tendencias renacentistas de Abelardo fueran aplastadas, al tiempo que organizaba los contingentes feudales que partirían para Tierra Santa. En la cuarta cruzada de 1204, los venecianos se desviaron por completo de Tierra Santa y enviaron a los cruzados a saquear Constantinopla, que estaba en manos de gobernantes cristianos ortodoxos de Oriente. Por doquiera que pasaban las hordas cruzadas en Europa de camino al Mediterráneo, no perdían la oportunidad de masacrar y saquear las pequeñas comunidades judías esparcidas por el camino. Así fue que los contingentes de la primera cruzada arrasaron el famoso centro de sabiduría judía de Maguncia en 1096. Después, en 1290 Eduardo III expulsó por completo a los judíos de Inglaterra, y sufrieron expulsiones intermitentes en Francia, a donde luego se les permitió regresar a partir de 1306, con Felipe el Hermoso. En lo álgido de las cruzadas a fines del siglo 12, las fuerzas ultramontanas sumaron una nueva arma a su arsenal: la Inquisición. Esto sólo era un pálido precursor de lo que Torquemada desataría en España tres siglos más tarde, pero portaba la semilla de su subsiguiente perversidad. El papa Lucio III emitió un decreto en 1184 que establecía por primera vez un procedimiento para dar un veredicto eclesiástico en casos de herejía, en el que el castigo le correspondía aplicarlo a autoridades seculares. Un decreto del papa Inocencio III en 1199 incluyó por primera vez la herejía entre las cláusulas del derecho romano sobre traición, y el cuarto concilio de Letrán de 1215 ratificó una amplia variedad de aplicaciones de los precedentes de dicho derecho romano. Con la fundación de la orden mendicante dominica en 1220, los papas de la época encontraron precisamente la clase de frailes —dotados de un mejor adiestramiento que el clero común en las cuestiones doctrinales relativas a la caza de herejes, los cuales no tenían una lealtad con localidades específicas— que podrían dirigir un proceso inquisitorial especial. En medio de la cruzada para extinguir la herejía albigense (cátara) del sur de Francia, el papa Gregorio IX le envió una carta al prior del convento dominico de Ratisbona, en la que autorizaba la creación de un grupo itinerante de inquisidores dominicos, con la facultad claramente implícita de aplicar la pena de muerte (la doctrina de la animadversio debita). Llevar a alguien a la hoguera era un castigo ampliamente adoptado en los procesos criminales seculares. Pero fue una revolución en los procesos de la Iglesia, pues antes la herejía era considerada, en la tradición de San Agustín, como un extravío cuyo peor castigo era la excomunión y la confiscación de bienes. Al año siguiente, en 1232, se fundó en definitiva la Inquisición como institución. Esta forma original de la Inquisición, aunque duró varios siglos, abarcaba un territorio y esfera de acción limitados. Era convocada de forma esporádica y nunca tuvo una sede permanente; siempre se coordinaba de cerca con los obispos locales y se concentraba en el sur de Francia, con un ramal menor en los reinos españoles de Aragón y Cataluña (Barcelona), debido a un efecto indirecto de la herejía cátara en esa zona de mentalidad tradicionalmente independiente. Nunca se estableció en Castilla, cuyos cerca de 5 millones de habitantes superaban en una proporción de tres a uno los del reino de Aragón (que comprendía los territorios de Aragón, Cataluña y Valencia, regidos de forma conjunta).

La ‘alternativa Cusa’ Las fuerzas que controlaban a la Inquisición, en especial los dominicos (conocidos vulgarmente como los “perros del Señor”, por el juego de palabras con el latín, “Domini cane”), batallaron mucho para romper las tradiciones de la convivencia en España. Uno de sus mayores obstáculos era el tamaño mismo de la comunidad judía en España. Los 250 a 500 mil judíos constituían la abrumadora mayoría de la población judía de Europa en esa época, y habían representado una fuerza activa en la península Ibérica desde antes del tiempo de Cristo. Otro obstáculo fue la jurisdicción de la propia Inquisición: sólo podía castigar la herejía y, así, por definición no podía aplicarse directamente contra los judíos, porque como nunca habían profesado la fe cristiana, no podían apartarse de ella. Un tercer escollo fue la vieja tradición medieval española en la que los reyes hacían suya la obligación especial de proteger a los judíos y otras minorías como sus vasallos personales. El cuarto era la vigorosa aplicación continua de principios contradictorios dentro de la misma Iglesia.

Este último elemento lo sintetizó la intervención del gran cardenal Nicolás de Cusa (1401–1464) en la reconstrucción del papado después del gran cisma de Occidente. Por casi medio siglo antes del concilio de Constanza de 1415, hubo dos, e incluso por un tiempo tres papas rivales. Cusa no sólo ayudó a restablecer el funcionamiento y autoridad de un solo papa en Roma, sino que fue uno de los pilares del concilio de Florencia (1438–1441) que reunificó a las Iglesias de Oriente y Occidente por primera vez en más de 400 años. Las contribuciones de Cusa a la fundación de la ciencia y el estadismo modernos no pueden resumirse aquí (ver Toward a New Council of Florence en “Recomendaciones de lectura”), pero la respuesta de Cusa a la toma de Constantinopla por los turcos otomanos en 1453 es de una pertinencia especial. La caída de Constantinopla les tenía sin cuidado a los venecianos, quienes tenían tratos estratégicos con los otomanos. Venecia pudo incluso haber ayudado a los turcos a traspasar las murallas de Constantinopla, en venganza por el éxito de la ofensiva del concilio de Florencia, que trajo una ola de estudios platónicos cristianos al centro del florecimiento del Renacimiento italiano. Pero para el resto del cristianismo era un desastre de enormes proporciones. El papa Eugenio IV había exhortado a una cruzada en 1444, y la reacción natural fue regresar a la mentalidad cruzada de “muerte a los infieles”. En cambio, Cusa escribió una de las obras ecuménicas que coronan esa era, De pace fidei (Sobre la paz de la fe). En este diálogo, situado en el cielo, los representantes de cada credo y cultura posibles —judíos, cristianos, árabes, tártaros, indios, caldeos, persas y muchos más— conversan con el Espíritu Santo y padres de la Iglesia tales como san Pablo. Todos convergen en el concepto de que la búsqueda de la sabiduría puede seguir muchos caminos, pero que sólo puede haber una Sabiduría verdadera mediante la cual credos religiosos divergentes pueden guiar a un creyente. Pero esos credos nunca pueden sustituir al propio Dios inefable. Esta obra llevó a un punto culminante, una vieja corriente que alega que “el agua es más fuerte que el fuego”, o sea, que la conversión sin coerción que lleva al bautismo (de ahí lo del “agua”) es más eficaz que los métodos de la espada y la Inquisición (el “fuego”). Esa corriente había encontrado un defensor firme y brillante en el catalán Raimundo Lulio (1232–1315), quien escribió un diálogo en árabe en el que los tres personajes eran un judío, un cristiano y un musulmán. Vale la pena señalar que el primer compilador de un manual de las prácticas de la Inquisición, Nicolau Eymerich, tronó contra Lulio y, hacia fines del siglo 14, trató de que se proscribiera su obra, y que la biblioteca de Cusa contaba con una de las colecciones más grandes de las obras de Lulio que existían entonces. Entre los colaboradores de Cusa en el concilio de Florencia estaba el destacado cardenal español Juan de Torquemada, tío de Tomás de Torquemada. Juan de Torquemada había servido antes como teólogo oficial del papa Eugenio IV en el concilio de Basilea. En el concilio de Florencia, Juan encabezó los debates teológicos con los representantes de la Iglesia ortodoxa oriental sobre cuestiones tales como la eucaristía y el purgatorio, que llevaron al acuerdo final de la reunión. Durante el concilio, el papa Eugenio IV, quien lo describía como un “defensor de la fe”, lo elevó al cardenalato. Él también se distinguió, junto con Nicolás de Cusa, en sus críticas a los decretos seudoisidorios, entre los que se cuentan la fraudulenta Donación de Constantino que se usó para justificar las exigencias ultramontanas (es decir, que el papa ejerciera la máxima autoridad tanto política como espiritual). Una década después del concilio, Juan escribió una defensa de los conversos (judíos convertidos al cristianismo), cuando a éstos se les atacó por estar “manchados” fatalmente con sangre judía. Él mismo debió haber tenido una abuela o bisabuela conversa, pero estaba defendiendo con pasión el dogma central de la Iglesia de que, con el bautismo y la aceptación de la fe cristiana, todos los cristianos eran iguales, sin importar sus creencias previas o sus antepasados. Otro de los colaboradores más cercanos de Cusa era el diácono de Lisboa, Fernão Martins, quien directamente comunicó el trabajo del concilio de Florencia a Portugal y, a la muerte de Cusa en 1464, fue uno de los tres albaceas de su caudal hereditario. Más tarde habría de transferir el famoso mapa del colaborador de Cusa, Toscanelli, a Cristóbal Colón (ver a continuación). Así, lejos de que España estuviera “predestinada” a sucumbir a la misión de la “unidad de la fe” que a la larga le atribuyó la mayoría de los historiadores, hubo sin duda una alternativa histórica de gran peso y tradición que pudo haber llevado las cosas a un desenlace diferente en el año trascendental de 1492.

El quebranto de España Aunque santo Domingo provenía del norte de España, la orden dominica no avanzó mucho en dirección de sofocar la convivencia durante el siglo 13. El dominico Ramón de Peñafort sí logró meter ciertas disposiciones antijudías en las Siete partidas, un compendio jurídico que se armó con el rey Alfonso X, pero sólo eran recomendaciones y nunca entraron en vigor. Un trato similar recibieron las disposiciones antijudías de Ramón en los Fueros (código de derechos y privilegios feudales) de Aragón. En los dos siglos siguientes se franquearía la contención y luego se desmoronaría. Mediados del siglo 14 fue decisivo en el cambio de vector histórico. El impacto de la peste negra no fue tan severo en España como en otras partes de Europa, pero no dejó de tener un efecto devastador. Probó ser campo fértil para un clamor popular azuzado por los dominicos, quienes le echaron la culpa de la calamidad a los judíos. Después, en los 1360 la península Ibérica quedó entrampada en la siguiente fase de desintegración de la Pequeña Era de Tinieblas que vino a conocerse como la guerra de los Cien Años. La guerra civil ardió en Castilla cuando Enrique de Trastámara puso en tela de duda el reinado del rey Pedro (apodado “El cruel” en recuentos oficiales posteriores). El triunfante Enrique acusó a Pedro de que muchas de las principales familias judías se habían aliado con él, y por algún tiempo alimentó el auge de un sentimiento antijudío. Sin embargo, cuando a fines de los de 1370 un dominico que era arcediano de Écija, Ferrant Martínez, empezó una prédica antijudía incendiaria en Andalucía, la aljama (también conocida como judería, el distrito judío) de Sevilla solicitó y consiguió la protección de Enrique. La misma protección recibirían del sucesor de Enrique, Juan I, contra las embestidas antijudías desatadas por el dominico Martínez en 1382 y 1388. Pero, a la muerte de Juan en octubre de 1390, su hijo, Enrique III, tenía sólo once años de edad. Ferrant Martínez aprovechó la posición de debilidad de la Corona para hacer que el polvorín que era Sevilla terminara de estallar. En coincidencia con un período de zozobra económica, en junio de 1391 Martínez desató una turba que saqueó el distrito judío, matando a varios cientos y dejando la judería en ruinas. La chusma atacó después otros blancos de entre las clases privilegiadas que no eran judíos. Una ola de pogromos antijudíos avanzó con sorprendente rapidez los meses siguientes del verano por el resto de Andalucía y buena parte de Castilla, Valencia, Murcia e incluso Cataluña. Se calcula que en Valencia fueron asesinados 250, y en Barcelona 400. Los reyes y otras autoridades pusieron la ola de violencia bajo control, pero con menos presteza en Castilla que en otros lados. Un cronista judío informó que en Aragón, “muchos de los gobernadores de las ciudades, y los ministros y nobles, nos defendieron, y muchos de nuestros hermanos encontraron refugio en castillos, donde nos dieron comida”. Pero el daño estaba hecho. En muchos casos, a los que no asesinaron los obligaron a convertirse; en distritos no tan amenazados, muchos se convirtieron de todos modos, para que no la tomaran contra ellos. Aunque ya se habían dado conversiones esporádicas antes (entre las que destaca la de Salomón Ha–Leví de Burgos, un rabino que se convirtió y devino en un prelado notable de la Iglesia con el nombre de Pablo de Santa María, poco antes de los pogromos), 1391 marcó el advenimiento de un número creciente de conversos, judíos convertidos al cristianismo. También se les conocía como cristianos nuevos, y de forma más peyorativa, como “marranos”, un término de origen oscuro pero que luego se dijo provenía de una palabra que significaba “cerdo”. La comunidad que siguió siendo judía no sólo perdió a muchos de sus miembros en la ola de conversiones, sino también a gran parte de su dirigencia y conocimiento rabínico. Dos de los rabinos más prominentes, Isaac ben Sheshet de Zaragoza y Valencia, y Simón Durán de Mallorca, huyeron para siempre de España. Conforme decaía en intensidad la vida de los yeshivá (centros de estudios rabínicos), había un auge del misticismo cabalístico. El número, salud y vitalidad menguantes de la comunidad judía seguiría cayendo por casi cien años, aunque hubo una chispa de renovación la década justo antes de su expulsión.

Los conversos La siguiente ola de conversiones vino pisándole los talones a la anterior. Fray Vicente Ferrer, un dominico cuya ferviente predica cobró aun más renombre que la de Martínez, encendió una nueva ola, aunque menos severa, de violencia antijudía en la región de Murcia y Valencia por 1410. La ola subsiguiente de conversiones rebasó incluso la de 1391, y se extendió a Castilla y Aragón. En este ambiente, el converso Pablo de Santa María, ahora canciller de Castilla, pudo promulgar el Ordenamiento de Doña Catalina, mismo que decretaba que los judíos y los musulmanes tenían que portar distintivos que los identificaran, vestir sólo ropas de tejido basto en público, y no podían ejercer cargos ni oficios altos, entre ellos la medicina. En general el ordenamiento fue desatendido y no se hizo cumplir, pero contribuyó al ambiente antijudío. Entonces, en 1414 el cismático papa Benedicto XIII presidió en persona la famosa disputa de Tortosa. Los rabinos más importantes se vieron obligados a defender la fe judía enfrentando una falange de interrogadores cristianos viejos y nuevos. Aunque la mayoría de las crónicas señalan que los rabinos se mantuvieron firmes, el ambiente hostil llevó a que aumentaran aun más las conversiones.

¿Por qué tantos judíos se convirtieron en lugar de enfrentar el martirio o buscar la forma de emigrar? En siglos anteriores las pequeñas comunidades judías de otras partes de Europa a menudo habían aceptado la muerte antes que la conversión. Más aun, si estamos de acuerdo con la cuestión obvia de que muchas de las primeras conversiones fueron a la fuerza (anusim, el término hebreo para llamar a los conversos forzosos, y había una reconocida serie de permisos rabínicos para esto, incluyendo las de Maimónides), entonces, ¿por qué no muchos de los forzados procuraron luego la oportunidad de restablecerse o de retornar de otro modo al judaísmo una vez que los espasmos iniciales de la persecución aminoraron, como sucedió? La respuesta que muchos estudiosos recientes han dado, incluso los judíos, es que la mayoría de los conversos no eran anusim, sino meshumadim, esto es, conversos voluntarios. Es cierto que los pogromos de 1391 y el ambiente hostil continuo que creó la prédica de Vicente Ferrer, fueron más que un ligero “empujón”. Pero la gran cantidad de los que “nunca miraron atrás” sólo puede entenderse en relación con el amplio y distinguido papel que los judíos habían tenido en el ambiente de la convivencia. Ellos habían participado en empresas culturales y económicas por siglos, mucho más de lo que lo habían hecho otros grupos judíos de Europa. Esta participación mayor había relajado la estrechez de conceptos que podría alimentar el martirio como respuesta. Y en la conversión al cristianismo tuvieron un renovado acceso a las altas actividades culturales, económicas y de gobierno que de forma gradual venían negándoseles por ser judíos, pero que ellos consideraban parte de su herencia. La primera mitad del siglo 15, cuando esta ola de conversiones empezó a abrirse paso hacia una segunda y tercera generaciones de logros extraordinarios, también fue el período en el que los avances con centro en el Renacimiento italiano se propagaban con rapidez por la península Ibérica. Los conversos estaban entre los grupos más atentos a esta nueva influencia. Los conversos o sus descendientes descollaron en especial en cuatro campos específicos: la administración civil, la intelectualidad, la Iglesia y la medicina. Un caso ejemplar de los que ascendieron a los niveles más altos de la administración civil en Castilla fue Diego Arias Dávila, contador mayor de Hacienda del rey Enrique IV, el medio hermano y predecesor de Isabel. En Aragón, las familias conversas Santangel, De la Caballería, Santa Fe y Sánchez eran muy influyentes. Luis de Santangel, tesorero de Fernando el Católico, fue uno de los principales patrocinadores del viaje de Colón. El historiador Henry Kamen observa que en Aragón, “al momento mismo en que la Inquisición empezó a funcionar, cinco conversos —Luis de Santangel, Gabriel Sánchez, Sancho de Paternoy, Felipe Climent y Alfonso de la Caballería— ocupaban los cinco cargos más importantes del reino”. Hay pruebas que indican que el propio Fernando de Aragón tenía ancestros conversos que se remontaban a varias generaciones atrás, y hay quienes dicen que hay un elemento converso aun más remoto en los antecedentes de Isabel. Entre los miembros notables de la Iglesia con antecedentes conversos, aparte del ya mencionado Pablo de Santa María, quien llegó a obispo de Cartagena y luego de Burgos antes de ascender a legado papal, está su primogénito, Gonzalo, quien se convirtió en obispo de Astorga, Plasencia y Sigüenza, sucesivamente; su segundo hijo, el famoso Alonso de Cartagena, quien sucedió a su padre como obispo de Burgos; el antedicho cardenal Juan de Torquemada; Juan Arias, obispo de Segovia e hijo de Diego Arias Dávila; y Hernando de Talavera, que, en sucesión, fue confesor de Isabel, obispo de Sevilla y arzobispo de Granada. Alonso de Cartagena encabezó la delegación española que participó en el concilio de Basilea (1434–39), donde dio un discurso a nombre de “la nación española”, de renombre hasta la fecha como una declaración apasionada de la naciente nacionalidad española. En el campo de la medicina, tanto judíos como conversos siguieron siendo un gran soporte en las casas de los nobles y en la corte. Fue un cirujano judío el que, en 1469, le removió con éxito dos cataratas de los ojos al rey Enrique IV, regresándole la vista. Entre los médicos conversos notables estaba Francisco López Villalobos, médico de las cortes tanto de Fernando de Aragón como de Carlos V. Sin embargo, no hubo un campo que reflejara un predominio converso tan abrumador como el de la literatura y la traducción de obras clásicas. Muy pocos de los escribanos e historiadores, poetas, novelistas y dramaturgos notables de los siguientes dos siglos no tenían un antecedente converso. De la primera generación amplia de conversos surgió otro de la familia de Pablo de Santa María, su hermano Álvar García de Santa María (1380–1460). Hecho noble por el rey Juan II (padre de Isabel) a principios de los 1400, ascendió a secretario del consejo real y cronista oficial del reino. Tres secretarios de Isabel —Fernando Álvarez, Alfonso de Ávila y Hernando del Pulgar— tenían antecedentes conversos, al igual que los cronistas oficiales Diego de Valera y Alonso de Palencia. La carrera de Palencia (1423–1492) es particularmente ilustradora. Sirvió al Vaticano en Roma durante el pontificado de uno de los más grandes papas del Renacimiento, el papa Nicolás V. A su regreso a España en 1453 se convirtió en secretario de cartas latinas y cronista del reinado de Enrique IV (un monarca al que él detestaba), y luego, con mucha mejor gana, escribió una de las principales crónicas del reinado de Fernando e Isabel. El más grande poeta español de la primera mitad del siglo 15, Juan de Mena (1411–1456), fue un converso educado en Salamanca y Roma que hizo la famosa primera traducción de la Ilíada al español. Entre los más grandes poetas y compositores de fines de ese siglo encontramos al converso Juan del Encina (circa 1468–1529). Y converso era también Fernando de Rojas, autor de La Celestina, aclamada como la obra cumbre de la literatura española del siglo 15 y la primer obra de veras moderna en el más amplio desarrollo cultural europeo.

‘Limpieza de sangre’ Las fuerzas que había espoleado la persecución inicial de los judíos ahora tenían que enfrentar una consecuencia inesperada: los conversos, que cobraron existencia forzada por la persecución, habían cobrado una participación más importante en la vida del país de la que cualquier comunidad judía a la que no se hubiera molestado habría tenido nunca. Sin duda la tradición de la convivencia no se rompió. Aun cuando la mayoría de los conversos se habían convertido en sinceros cristianos, sus ancestros y su papel destacado en fomentar en España la propagación de la influencia del movimiento del Renacimiento italiano representaron un impedimento para aquellos que querían el repudio de los entreverados elementos de lo que uno bien puede llamar “la España verdadera”. Algunos de los “cristianos viejos” más retrógrados, en especial aquellos que querían desafiar el poder real centralizado y recuperar las prerrogativas de la nobleza terrateniente y las élites urbanas recalcitrantes, solucionaron este problema achacándole a los conversos, no faltas religiosas, sino corrupción de la sangre. Se alegaba, con argumentos raciales, que todos los descendientes de judíos estaban inherentemente manchados, que eran corruptos, maliciosos, siniestros. A todos ellos debía excluírseles de cualquier cargo público o eclesiástico; sólo aquellos que podían probar su limpieza de sangre podían calificar para tales posiciones de autoridad. Esta doctrina sólo cobró fuerza en un puñado de lugares durante las cinco décadas que precedieron al establecimiento de la Inquisición, pero esos episodios son dicientes. El más importante ocurrió en 1449 en Toledo, el centro histórico de la convivencia y la ciudad más importante de Castilla. Un grupo de nobles que pretendía destronar al débil rey Juan II, decidió atacar a su ministro principal, Álvaro de Luna, a quien el parecer popular percibía correctamente como el verdadero poder en el reino. Luna era de descendencia conversa; entre sus partidarios había un número notable de judíos y conversos. Álvaro de Luna necesitaba dinero para encarar los conflictos continuos con el restante reino musulmán de Granada, y le pidió a un converso que recaudara los impuestos de guerra. Los insurgentes que se sublevaron y tomaron la ciudad, encabezados por el alcalde mayor de la misma, Pero Sarmiento, aprovecharon estas circunstancias para hacer la primer proclamación oficial de una ley de limpieza de sangre, la famosa Sentencia–Estatuto. Muy al contrario de la escuela de la “inevitabilidad” del descenso de España en el fanatismo de la Inquisición, la promulgación de la Sentencia–Estatuto creó un choque de gran magnitud, que resonó hasta en el Vaticano. A fines de septiembre de 1449 el papa Nicolás V emitió una bula que denunciaba cualquier exclusión de cristianos de un puesto de gobierno en razón de su sangre, y una segunda bula el mismo día en la que excomulgaba a Sarmiento y sus colegas. Tras la intervención vigorosa del Papa, vino una serie de réplicas extraordinarias contra la Sentencia por parte de algunas de las autoridades cristianas españolas más importantes de la época, entre ellas el cardenal Juan de Torquemada, que entonces estaba con el Papa en Roma. Pero la más contundente de ellas de la que se tenga conocimiento hoy, es la del cristiano viejo, maestro dominico, obispo de Segovia, Ávila y Cuenca, y ex confesor y canciller mayor del rey Juan II, Lope de Barrientos (1395–1465). Como un excelente estudio reciente informa, Lope “eleva la objeción obvia de que esta persecución hace desistir a otros de convertirse y conduce a la ‘blasfemia’ entre los ya convertidos, quienes dicen que mejor hubiera sido no convertirse en cristianos. . . Desde una perspectiva histórico–moral, Barrientos plantea (como lo hace [Juan de] Torquemada) que los profetas y apóstoles eran todos judíos, y que lógicamente a estos últimos se les hubiera perseguido como conversos”, ciñéndose a la intención del Estatuto. Lope señaló que había herejes notorios en el País Vasco y Bohemia, pero nadie podía alegar que debía estigmatizarse a todos los vascos y los bohemios. También planteó que, como un gran número de judíos se había convertido al cristianismo en la España visigoda (del siglo 7), ¿podía algún cristiano de España alegar ahora que no era descendiente de aquellos primeros conversos? Lope añadió un memorando especial que redactó un ayudante, con una lista devastadora de todas las “mejores familias” de Castilla con sangre conversa entre sus antecedentes familiares. Pero, así como fue notable el vigor de la reacción inicial, lo que vino después fue un desastre lamentable. Los acontecimientos en Toledo no sólo fueron intrigas de poder, sino parte de una pauta de guerra civil y desintegración abiertas. Hubo batallas campales en la ciudad que infligieron gran destrucción, en especial a las zonas residenciales de conversos. El Rey no estaba en posición de retomar el control sólo por la vía de las armas y, en negociaciones subsiguientes, le pidió al Papa que revocara la excomunión del grupo de Sarmiento. En 1451 aprobó incluso el Estatuto como ley local de Toledo. Las complejidades de la situación empeoraron. Álvaro de Luna, para librarse de las acusaciones de que favorecía a judíos y conversos, hizo que la Corona le solicitara al Papa una Inquisición para descubrir a renegados entre los conversos; el papa Nicolás V ¡aceptó la solicitud! Sin embargo, la iniciativa feneció con la muerte del propio Álvaro de Luna en 1453, arrestado y ejecutado por el mismo Juan II, en un intento por sofocar las revueltas crecientes en el reino. En los treinta años de preparación para la fundación cabal de la Inquisición española en 1480, la norma fue la tranquilidad general para los judíos y conversos, aunque con el estallido de al menos dos motines anticonversos extremos (Ciudad Real y de nuevo Toledo, en 1467, y Córdoba y Jaén en 1473), que encajaron en períodos de virtual guerra civil. Aunque altos jerarcas de la Iglesia habían defendido con vigor de los ataques raciales a los conversos, esos mismos prelados —entre ellos algunos de los obispos conversos más representativos— hicieron fuertes condenas eclesiásticas al judaísmo (algunos han explotado a la brava el hecho de que había algunos conversos entre esos obispos para esparcir la pasmosa acusación de que ¡“los propios conversos” instigaron la Inquisición!) Aunque ellos en sí mismos no instaban ni incitaban a amenazar la integridad física de los judíos, crearon cierto ambiente de propaganda virulenta de una naturaleza racista descarnada, que los cristianos viejos descontentos difundieron con amplitud. El caso más significativo fue el Fortalítium fidei contra Judaeos del notorio Alonso de Espina, un fraile franciscano y confesor de Enrique IV de Castilla. La crudeza de su lenguaje y de los temas que toca rivaliza con los de los nazis de 450 años después. En palabras de un eminente historiador, “él juntó, de las crónicas de toda Europa, las historias de judíos que matan a niños cristianos en sus ritos profanos, de cómo envenenan pozos y fuentes, de cómo encienden conflagraciones y de todos los demás horrores” concebibles. Otro historiador agrega: para Alonso, los judíos eran “traidores, homosexuales, blasfemos, asesinos de niños, homicidas (disfrazados de doctores), envenenadores y usureros”. Y todos los conversos eran judíos en secreto.

La Inquisición entra en escena A todo lo largo de los primeros setenta y cinco años del siglo 15, los reinos dominantes de Castilla y Aragón en España pasaron constantemente por reyes débiles y períodos de franca guerra civil. Isabel de Castilla (1451–1504) y su esposo Fernando de Aragón (1452–1516) de niños enfrentaron momentos de virtual arresto domiciliario; se casaron sin la autorización de sus familias en 1469, en medio de condiciones tumultuosas en ambos reinos; y sólo pudieron consolidar su reinado hasta el intervalo de 1474–78, encarando tanto la guerra civil como la invasión por parte de Portugal. No obstante, ellos sentaron las bases para que España siguiera la dirección de Luis XI de Francia y Enrique VII de Inglaterra, en lo que fue el avance más grande del Renacimiento en el estadismo: el desarrollo de un Estado nacional en el que el bienestar de la gente, y no los privilegios de los que tenían título y poder, era la justificación del Estado. No cabe aquí detallar los enormes logros de Isabel y Fernando. Sin embargo, en suma, ellos crearon con esmero una nueva administración pública y liberaron gran parte de las actividades económicas de los impuestos y las prerrogativas feudales remanentes. Redefinieron a la Santa Hermandad como una fuerza policial cuasimilitar que sofocaba el bandolerismo y otros crímenes que asolaban todos los caminos y poblados del reino. Atacaron la moral relajada y la pobre preparación teológica de muchos de los prelados, y mejoraron de manera continua la calidad de los individuos que ascendían a los altos puestos de la administración civil y eclesiástica. Pusieron en circulación una nueva moneda válida para cada uno de los respectivos reinos, en los que antes habían imperado 156 monedas diferentes, y empezaron el proceso de unificar los dos reinos en un solo Estado, una unificación que no se completaría sino hasta 1517. Y apoyaron las exploraciones de Cristóbal Colón, el extraordinario marinero al que adiestraron en Portugal los grupos que colaboraron con las figuras clave del concilio de Florencia, quienes le dieron un mapa del amigo de Nicolás de Cusa, el gran astrónomo y matemático florentino Paolo dal Pozzo Toscanelli.

No precisamente al final de la lista de sus logros, en particular en el caso de Isabel, estaba un profundo sentido de justicia y valor personal que aplicaba encarando levantamientos hostiles y el peligro que representaban para su persona. Como se mencionó antes, ella y Fernando mantuvieron un equipo de judíos y conversos de una competencia excepcional en altos puestos del gobierno y de la Iglesia. Con justicia pudo escribir su cronista Hernando del Pulgar (un converso): “Cosa fué por cierto maravillosa que lo que muchos hombres y grandes señores no se acordaron a hacer en muchos años, sola una muger con su trabajo y gobernación lo hizo en poco tiempo”. La pregunta más dolorosa y problemática que cualquier estudioso del período tiene que hacerse es: ¿cómo es que estos monarcas —con todo lo bueno que hicieron— consintieron o (a juicio de algunos) incitaron que brotara la Inquisición española precisamente en estos años? Para aproximarnos a una respuesta, es necesario revisar la naturaleza de la Inquisición misma y el papel que tuvo su primer inquisidor general, Tomás de Torquemada. Independientemente de la mezcla de fervor religioso y “motivos convergentes” que pudieran haber tenido Isabel y Fernando, tenían otras inclinaciones probadas que pudieron haber equilibrado las cosas, excepto por la virulencia del factor “hombre–bestia” que intervino. De 1477 a fines de 1478, Isabel y Fernando establecieron su corte en Sevilla, al acabar con lo último de la resistencia contra su mandato en los distritos de los nobles locales. La población conversa de Sevilla era relativamente pequeña; unos 2.500 de los 250.000 calculados en todos los reinos ibéricos. Pero otro agitador dominico más, un tal Alonso de Ojeda, estaba azuzando entonces un enardecimiento por la tibieza de los supuestos cristianos nuevos que dizque estaban “judaizando” el reino. Ésta era, por supuesto, la misma ciudad en la que Ferrant Martínez desató a las turbas contra el distrito judío en 1391, y Andalucía entera era la parte de España en la que las tensiones entre cristianos viejos y nuevos, judíos y musulmanes eran más vivas. Ojeda intentó abrumar a los monarcas con una serie de pruebas de supuesta apostasía de los conversos para crear un ambiente de alarma, y sí logró inducir a Isabel a que le solicitara al papa Sixto IV el permiso papal para instalar una Inquisición en Castilla, lugar que no había conocido una hasta entonces. Sin embargo, para autoridades cristianas menos fanáticas —entre ellas el poderoso arzobispo de Sevilla y allegado a los monarcas, Pero González de Mendoza— era obvio que cualquiera que fueran las pruebas de laxitud religiosa entre los conversos que pudieran alegarse, había una laxitud religiosa entre todos los cristianos, nuevos y viejos, y a los nuevos no podía condenárseles sin tratar de remediar la propia negligencia de la Iglesia al no inculcar una doctrina más rigurosa. De modo que en el período de 1478 hasta principios de 1480 no se publicó la bula papal, y se emprendió una intensa campaña de predicación y catequesis. Pero, para principios de 1480, los proponentes de la Inquisición convencieron a Isabel y Fernando de que se requerían métodos más severos. Fernando escribió en una carta, algunos años después, que no podían hacer menos, porque les habían dicho muchas cosas sobre Andalucía. Se nombró a los primeros inquisidores, que desde luego eran dominicos, y los tribunales empezaron a funcionar en Sevilla a principios de 1481. El primer auto de fe (una procesión pública, sermón, lectura de cargos y veredictos, y ejecución de las sentencias) tuvo lugar el 6 de febrero. Seis conversos “reincidentes” fueron quemados, luego de un feroz sermón que dio Ojeda. Durante un tranquilo verano, producto de un brote de peste —el cual cobró la vida del propio Ojeda—, la Inquisición se concentró en presionar a los nobles de los distritos aledaños para que entregaran a cientos de conversos que habían huido de Sevilla, y luego a miles más en el resto de Andalucía, quienes habían buscado refugio en los feudos. Isabel y Fernando le dieron su firme apoyo a las exigencias de la Inquisición, probablemente para terminar el proceso de doblegar a los nobles que recién se habían rebelado contra la Corona, y a los conversos fugitivos los obligaron a regresar a las garras del tribunal de Sevilla. Pronto siguieron más juicios y autos de fe. Para principios de 1482, se consideró necesario tener más inquisidores y ampliar el aparato administrativo. El Papa dio su venia para nombrar a siete inquisidores más, todos dominicos, entre ellos a Tomás de Torquemada. Se estableció una sucursal de la Inquisición en Córdoba en 1482; un año después en Ciudad Real y Jaén; en Toledo en 1485; y para 1492 se habían sumado Ávila, Valladolid, Sigüenza, Segovia y Medina del Campo, del lado de Castilla. Entre tanto, Fernando había revivido la casi moribunda Inquisición de Aragón (que se remontaba a 1238), y a fines de 1483 consiguió la aprobación del Vaticano para que hubiera una sola sede de la Inquisición para Castilla y Aragón; el primer inquisidor general de toda España fue Tomás de Torquemada. A partir de estos primeros pasos, creció con rapidez un aparato represivo de dimensiones extraordinarias que probablemente rebasó las intenciones originales de Isabel y Fernando. Se había creado un monstruo, que usó su fiereza y crueldad sin precedentes para destruir segmentos enteros de la comunidad conversa y de toda la población judía en menos de una generación.

Un electrochoque cultural La mayoría de los métodos fueron herencia de la Inquisición previa del siglo 13, que a su vez los había tomado prestados de los precedentes del Imperio Romano. Estos métodos empezaban con la llegada de los inquisidores a una localidad dada, y la declaración de un edicto de gracia. En este período se instaba a los individuos a confesar cualquier aberración de la doctrina que hubieran cometido. Una vez hecho esto, se les imponía una penitencia (que por lo general implicaba la pérdida de propiedades o la vergüenza pública), pero no pasaba de ahí. Al mismo tiempo, los inquisidores recababan pruebas y buscaban denuncias de actitudes o creencias heréticas de cualquier acusador que surgiera. Las identidades de los acusadores se mantenían confidenciales. Al acusado lo arrestarían, le leerían los cargos y empezaría un juicio secreto. El acusado no tenía derecho a un defensor. Si no había una prueba cabal (el testimonio jurado de dos testigos, que agarraran al acusado in fraganti, o una confesión), los inquisidores estaban facultados para emplear la tortura, a condición de que la confesión tenía que confirmarse al día siguiente, patentemente de propia voluntad. Había distintos castigos para los condenados, que iban desde más penitencias y confiscaciones, hasta ser quemado en la hoguera en el caso de los herejes “impenitentes”. Como la ley canóniga le impedía a la Iglesia quitar una vida de forma directa, para este último castigo al convicto lo entregaban a una autoridad secular, en un procedimiento llamado “relajación”, para ejecutar la sentencia. El carácter de los autos era tanto penitencial como judicial. Se consideraba que nadie enfrentaría cargos a menos que las pruebas iniciales fueran suficientes para demostrar la culpabilidad. En ocasiones los inquisidores reconocían la falsedad de una acusación y liberaban al acusado. Pero en la gran mayoría de los casos la culpabilidad se daba por sentada y el deber de los inquisidores era “reconciliar” con la Iglesia a tantos acusados como fuera posible.

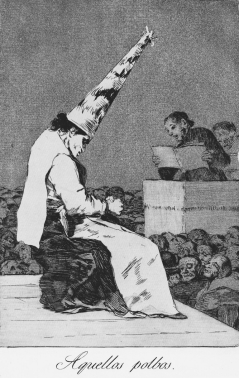

Sin embargo, de principios del siglo 13 a fines del 15, el uso de este instrumento fue lo bastante esporádico como para decir que era una actividad de inquisidores, más que una Inquisición. Todo esto cambió durante la Inquisición española de Torquemada. Los defensores de la Inquisición española alegan que la falta de garantías para el acusado era la norma de casi todo procedimiento judicial en esa época, que la institución sí tenía un propósito penitencial tanto como judicial, que la muerte en la hoguera era un castigo común en otros procedimientos judiciales de entonces, y que Calvino y otras sectas protestantes posteriores también lo usaron. Todo cierto. Pero hay tres factores que distinguen por completo a la Inquisición española, un “electrochoque cultural” que dejaría una huella de brutalidad religiosa a lo largo de los más de 150 años siguientes de la historia europea. Primero, la ampliación enorme de la cantidad de “leña que se le echó al fuego”, tanto en un sentido literal como figurado. En vez de los esporádicos grupitos aislados de herejes cátaros o similares, como en el siglo 13, la población tomada como “blanco” fueron todos los conversos —algo más de un cuarto de millón de ellos— que estaban en contacto constante con cristianos viejos y judíos. Casi todos los conversos tenían algo que temer. Además de las denuncias de algunos cristianos viejos amargados, en algunas ocasiones enfrentaban las acusaciones de judíos que creían que los conversos renegaban a propósito de la fe judía y debían ser castigados, o que resentían el hecho de que los prelados conversos eran los predicadores más vociferantes contra la doctrina judía. Muchos conversos siguieron viviendo en distritos judíos o cerca. Por eso eran vulnerables a que los acusaran de tener tendencias “judaizantes” o de conservar costumbres judías en sus hogares, lo cual no era señal de fe religiosa, sino de simples hábitos, algo muy lejano a la herejía (que implica repudiar de manera consciente dogmas fundamentales). Los inquisidores tenían una larga lista de supuestas “señales” de que alguien reincidía en secreto, como cambiar la ropa de cama los sábados, voltear hacia la pared en los últimos momentos antes de morir y el no encender fuego los sábados (el sabbat judío). En cierto caso, un inquisidor de Sevilla particularmente celoso se trepaba los sábados a las azoteas para identificar las casas de las que no salía humo de sus chimeneas. Así, muchos conversos se presentaban de forma voluntaria ante los inquisidores para confesar la más mínima actividad real o inventada que pensaban que traería la “reconciliación” en esta primera fase, y los sacaría de la línea de fuego (por así decirlo) de las horribles posibilidades posteriores. Por supuesto, los inquisidores sabían esto, y a menudo insistían que la prueba de sinceridad de tales “autodenunciantes” era que tenían que dar los nombres de otros compañeros de reincidencia. Y cualquiera que se “autodenunciara” tenía que vivir sabiendo que cualquier contraacusación en los años venideros les acarrearía casi de forma automática la pena máxima de la hoguera, puesto que ya habían agotado el recurso de la “reconciliación”. El hecho de que a cualquier acusado le embargaban de inmediato todas sus propiedades en la fase siguiente del procedimiento en lo que se decidía el juicio, era otra razón más para recurrir a la “cooperación” preventiva. Irónicamente, como en la Alemania nazi entre los judíos no practicantes, el encono con que arremetió la Inquisición de hecho despertó en algunos conversos un judaísmo renovado que antes no tenían. Al expirar el edicto de gracia, los inquisidores empezaron a actuar basados en denuncias secretas o en las pruebas secundarias que le sacaban a quienes habían confesado de forma “voluntaria”. No había ninguna acusación directa inicial contra los detenidos. Los dejaban tratando de adivinar cuál era la acusación. En su estado de paranoia acrecentada, a veces confesaban cosas que ni siquiera tenían que ver con las acusaciones que los inquisidores habían levantado. Cuando al fin se presentaba la acusación, no se daba ninguno de los detalles que se considerara que pondrían en riesgo la identidad de los acusadores. Al acusado le era permitido presentar testigos en su defensa, pero como las acusaciones eran todo un rompecabezas plagado de vacíos y vaguedades para ocultar la identidad de los acusadores, era muy difícil encontrar un testigo, sin mencionar la renuencia de muchos de los que convocaban por no llamar la atención de los inquisidores. Conforme la Inquisición española evolucionó, también se concedió un derecho limitado a recibir orientación para la defensa. Pero estos ayudantes de la defensa estaban tan imposibilitados como los propios acusados para debatir las acusaciones, y eran “nombrados por la corte”. En algunos casos la Inquisición los enviaba para aparentemente orientar al acusado, pero en realidad era para tratar de sacarle información adicional que lo inculpara. A los que se mantenían firmes en su inocencia ante el tribunal —una notable minoría, dada la coerción en las primeras fases— los sometían luego a tortura. En los casos en que se obtenía una confesión con la tortura, era necesario que la víctima confirmara la confesión al día siguiente. Si la víctima se retractaba, en teoría no podía torturársele de nuevo, pero la Inquisición con frecuencia violaba esta regla, juzgando que la tortura no había terminado, sino que sólo se había “interrumpido”. El resultado de todos estos métodos era que sólo una minúscula minoría de los acusados escapaba sin recibir un castigo. A grandes grupos de acusados los reunían, sin darles a conocer la naturaleza del castigo, hasta la siguiente fecha de un auto de fe, cuando los llevaban por las calles vestidos con una prenda especial de tela basta llamada sanbenito, y enfrente de una gran multitud en algún espacio abierto escuchaban largos sermones y su sentencia. Los grados menores de judaización u otras actividades consideradas heréticas podían merecer la vergüenza de tener que vestir el sanbenito en una serie de días religiosos o la confiscación de algunos de sus bienes. Otros recibían diferentes plazos de cárcel. A quienes se consideraba que se obstinaban en sostener creencias falsas, los entregaban a una autoridad secular y al fuego. Si alguno de los así condenados pedía reconciliarse con la Iglesia en sus últimos momentos, le daban de garrotazos antes de atarlo a la estaca para ahorrarle la lenta agonía del fuego. En sus inicios, el auto de fe era en lo primordial un acto religioso, y combinaba elementos iguales de pena y castigo. No fue sino tres generaciones después, con el notorio inquisidor general de Felipe II, Fernando de Valdés, que, en palabras de un historiador, se convirtió en una fiesta pública más parecida a las corridas de toros o los fuegos artificiales.

Una institución El segundo factor, que refuerza directamente el primero, es que la Inquisición española pronto devino en una institución nacional, más que un procedimiento especial ocasional de la Iglesia. Dada la dinámica arriba destacada, hubo casi un auge de autodenuncias y acusaciones (aun cuando la Inquisición iba extendiéndose, hubo unos cuantos casos notables en los que nadie —cristianos viejos y nuevos por igual— cooperaba). Los inquisidores se aseguraron que la Corona recibiera este cúmulo de “pruebas” con la admonición de: “Ven, los peligros de los judaizantes ocultos son aun peores de lo que pensábamos”. Se vertió tanto material de investigación en los primeros diez años de la Inquisición, que en los 1490 se suspendió varias veces el edicto de gracia, porque la acumulación de acusaciones previas hacía superfluas las nuevas. Al mismo tiempo, los inquisidores (y ésta fue una técnica que en especial refinó Tomás de Torquemada) constantemente estimulaban un ambiente de histeria, alegando que los conversos y los judíos estaban tramando insurrecciones que amenazaban al reino (en especial a la luz de la guerra de Granada, de la cual hablaremos más adelante).

Estos factores intersecaron los desgastantes esfuerzos de Isabel y Fernando por forjar un Estado nacional funcional, en vez de una colección de feudos. La coincidencia de factores le dio a Torquemada y compañía la oportunidad de crear un marco institucional de alcance extraordinario. Desde sus comienzos en Sevilla en 1478–81, en cinco años la Inquisición propagó sus tribunales por todos los rincones del territorio. Se erigió un verdadero ejército de personal en torno a ella. Cuando Torquemada viajaba, lo acompañaba un séquito de 250 hombres armados como escolta. En Sevilla, la Inquisición estaba al mando de una de las fortalezas principales de la ciudad para sus actividades ahí. Y en 1483 se dio el paso gigantesco de hacer de la Inquisición un consejo oficial de gobierno. Isabel y Fernando tenían antes cuatro de esos consejos: el Consejo de Castilla, el Consejo de Estado, el Consejo de Hacienda y el Consejo de Aragón. El recién formado Consejo de la Suprema y General Inquisición era el único con jurisdicción en ambos reinos. El hecho de que la Inquisición pudiera insinuarse con tanta claridad como parte de las instituciones nacionales emergentes de España, más que como un apéndice de la jurisdicción del Vaticano, da una idea del poder especial que ejercía. Isabel y Fernando estaban decididos a construir la fuerza de una nación emergente en todas las esferas, incluso para restringir de forma categórica el poder secular de Roma en España y hacer frente al legado de corrupción y desmoralización que la Iglesia venía cargando desde el amplio período de descomposición de 1250 a 1438. Por supuesto, la facción de Cusa dentro del aparato del Vaticano realizaba esfuerzos parecidos, que se entrecruzaban con la naciente serie de reformas identificadas con Erasmo de Rotterdam. Así que no es tarea fácil caracterizar los vericuetos de esta “fractura”, ni en España ni en otros “Estados nacionales experimentales” como la Francia y la Inglaterra de entonces. Baste con decir que el resultado en España fue que, al acceder al establecimiento de una Inquisición en Castilla y de una Inquisición restaurada en Aragón, los monarcas quisieron mantener al Vaticano lo más ajeno posible a su funcionamiento. Esto acarreó acres disputas con tres papados sucesivos, los de Sixto IV (papa de 1471 a 1484), Inocencio VIII (de 1484 a 1492) y Alejandro VI (de 1492 a 1503). Estos no eran los extraordinarios papas del Renacimiento de mediados del siglo 15. Sus esfuerzos por refrenar a la Inquisición española a veces los motivaba una preocupación por sus métodos inicuos, pero con la misma frecuencia nacían del deseo de beneficiarse de las confiscaciones de propiedades, y de la práctica lucrativa de otorgar penitencias o de darle marcha atrás a fallos previos por intercesión directa de Roma. El tercer factor era la naturaleza del propio inquisidor general Torquemada.

El prior de Santa Cruz Tomás de Torquemada nació en Valladolid en 1420. El nombre del pueblo natal de sus ancestros, Torquemada, se deriva del de un viejo fuerte Romano, “Turre Cremata” (Torre Quemada). Como su tío, el cardenal Juan de Torquemada, entró a la orden dominica y llegó a ser prior del monasterio de Santa Cruz en Segovia por 22 años. Fue como prior de Santa Cruz que conoció a Isabel, durante su larga estadía en la ciudad luego de su boda, pero antes de ser coronada en 1474. Algunos biógrafos aseguran que por un tiempo fue su confesor en ese período. Todas las crónicas describen a Torquemada como extremadamente austero, sin inclinación alguna a la riqueza personal ni a los altos puestos eclesiásticos. Se dice que en una ocasión Isabel le ofreció el arzobispado de Sevilla. La versión popular es que lo rechazó. Sin embargo, era un dominico al estilo de Ferrant Martínez, Vicente Ferrer y Alonso de Ojeda, en su ofensiva total por castigar a los judíos de España y cazar a los conversos dizque por sus prácticas secretas judaizantes. Adquirió una posición de poder justo cuando la Corona tenía sus propias razones para aceptar una Inquisición a gran escala, y una fase final de una lucha de 800 años entre cristianos y musulmanes (conocidos en España como moros) creó condiciones excepcionales para invocar a una emergencia de seguridad nacional que requería medidas excepcionales. Exactamente el mismo año que se fundó la Inquisición, en 1480, una aventurada incursión del soberano en lo que quedaba del reino musulmán de Granada (que llevaba siglos como vasallo de facto del reino de Castilla) le dio a Isabel y Fernando el pretexto para embarcarse en una larga serie final de campañas que culminaron con la capitulación de Granada el 2 de enero de 1492. Esto fue asolador, una lucha o asedio casi continuos que requería una gran cantidad de hombres y fondos. Lo que surgió del lado español fue una nueva suerte de fuerza de combate, equipada con la tecnología de artillería más avanzada, lo cual sentaría las bases de la superioridad militar de España en toda Europa por casi un siglo. Torquemada canalizó fondos especiales en auxilio de Fernando para la gran contienda de Loja, y luego él mismo se ofreció como capellán de sus tropas por cuatro meses durante el gran sitio de Málaga. En congruencia con su carácter, Torquemada apremió a Fernando para que ejecutara a todos los moros que se rindieran. Fernando los esclavizó, pero les perdonó la vida. Torquemada no estaba al frente del grupo de dominicos que forzaron la creación de una Inquisición en la “ciudad cuña” de Sevilla, pero definitivamente le tomó interés al asunto desde su cargo como prior de Segovia. Primero apareció en Sevilla en 1481, cuando redactó una guía preliminar para que los inquisidores identificaran las señales de judaización. En febrero de 1482 fue nombrado como uno de los siete inquisidores en la estructura ampliada que confirmó el Papa ese mismo mes. En el transcurso de 1483 llegó a controlar la Inquisición castellana, y en octubre de ese año Fernando lo nombró, con la venia del Papa, como el inquisidor principal de Aragón. Tomó el mando de toda la estructura, desde la recomendación o reprobación de inquisidores, hasta el establecimiento de los más mínimos detalles de los procedimientos (como la edad mínima a la que podía enjuiciarse a alguien por apostasía, que era de 14 años para los varones y de 12 para las mujeres.) La mejor forma de entender cómo usaba el poder Torquemada, es pensando en acólitos neoconservadores de Leo Strauss tales como Dick Cheney o Paul Wolfowitz hoy. La historia se invierte un poco en la comparación, pues de hecho fue el ejemplo directo de Torquemada como hombre–bestia el que de forma explícita reconoció el teórico sinarquista de hueso colorado Joseph de Maistre, mismo que lo infundió en Strauss y sus secuaces sinarquistas Alezandre Kojève y Carl Schmitt (vea Los hijos de Satanás en “Recomendaciones de lectura”). Pero piensen en el uso premeditado de técnicas de “gran mentira”, el ejercicio consciente de la irracionalidad y el terror más allá de lo que el espectador u otras figuras políticas pueden manejar psicológicamente en términos de los parámetros previos de la práctica aceptada, y estarán más cerca de entender tanto al aparato fascista neoconservador que opera en EU hoy, como a la Inquisición de Torquemada del ayer. También ayuda volver a leer el estudio de Shakespeare del hombre–bestia en una obra ubicada en un tiempo que se empalma directamente con el de Torquemada: Ricardo III. Baste un caso que tomó el decano de los estudiosos norteamericanos de la Inquisición, Henry C. Lea, de los propios registros de la Inquisición, para darse una idea de la sed de venganza de Torquemada: “Había una Inquisición bien organizada en Medina, con tres inquisidores, un asesor, un fiscal y otros funcionarios, que recibían la ayuda del abad de Medina como ordinario. Ellos reconciliaron a algunos acusados y quemaron a otros, al parecer sin remitirle los casos a él [Torquemada], sino en los que encontraron motivo para absolver a algunos prisioneros que consideraron que valía más enviarle los documentos para que los confirmara. Él puso reparos a esta merced y le dijo al tribunal que pusiera de nuevo a prueba al acusado cuando el licenciado Villalpando estuviera ahí como visitador. Unos meses después Villalpando llegó ahí, los casos fueron revisados, los prisioneros torturados, dos de ellos fueron reconciliados y al resto los absolvieron, y las sentencias se publicaron debidamente como definitivas. Al enterarse de esto, Torquemada montó en cólera y declaró que los quemaría a todos. Hizo que los arrestaran de nuevo y que los mandaran a Valladolid para juzgarlos fuera de su distrito, donde sin duda puso en práctica su amenaza”. Como sus tribunales se desplegaban de ciudad en ciudad, Torquemada alimentó una maquinaria de intensa propaganda con la línea de que la Inquisición era necesaria para bregar con una amenaza que constituía nada menos que una emergencia nacional. Uno de los mitos que se aseguró de propalar con amplitud, era una correspondencia espuria en la que supuestamente “los judíos de España” le pedían su consejo a “los judíos de Constantinopla” sobre qué hacer ante las conversiones forzadas en España. Los judíos de Constantinopla, en estas burdas invenciones, respondían: “Disimulen” y cuando “nuestros hermanos españoles” se hayan ganado la confianza de los cristianos viejos, “contraataquen”. En esos mismos años se resucitó un libelo muy influyente de hacía varias décadas, el Alborayco, que era una serie de vituperios contra los conversos por ser como el caballo legendario de Mahoma, El Buraq (el rayo), que no era ni caballo ni mula, ni macho ni hembra. Pero para que la Inquisición de Torquemada de verdad acabara con el factor converso en España, era necesario doblegar a los altos funcionarios conversos que estaban en torno a la corte y la propia Iglesia. Como estos círculos tenían la riqueza y las conexiones necesarias para lograr que Roma le diera marcha atrás a cualquier veredicto de la Inquisición, el tema de si las autoridades españolas —o el Papa— tenían la última palabra en las apelaciones fue un campo de batalla muy reñido. Igual de reñida era la cuestión de quién tenía la autoridad de nombrar inquisidores, y de si las actividades inquisitoriales necesitaban o no contar con la aprobación de los obispos locales, quienes a menudo tendían a aminorar el salvajismo de la Inquisición. La lucha que siguió tuvo su desenlace en los esfuerzos de Torquemada —con el apoyo total de Fernando— por ampliar la forma castellana de la Inquisición a Aragón, cuya estructura inquisitorial estaba moribunda. Las ciudades de Aragón, Cataluña y Valencia tenían algunas de las tradiciones de derechos de asamblea de consulta y toma de decisiones —la tradición de las cortes— más profundas de cualquier parte de Europa. El Privilégium Mágnum de Aragón era uno de esos antiguos derechos, y el juramento que la nobleza, la Iglesia y los consejos civiles aragoneses hacían al monarca que asumía el trono empezaba con las palabras: “Nosotros, que valemos tanto como vos, y podemos más que vos. . .” Cuando Fernando era un joven, Barcelona y partes cercanas de Cataluña se sublevaron en franca rebelión contra la Corona aragonesa, y Fernando en persona encabezó las tropas para sofocar la insurrección. Que Fernando tuviera sus propias razones de Estado para querer someter a esos recalcitrantes consejos de líderes cívicos y nobles, fue una bendición para Torquemada y un desastre para los conversos de Aragón. En una de las ironías más marcadas de la época, fue por el hecho de que estos cristianos viejos le habían dado tantos problemas a Fernando y habían mostrado solidaridad con los conversos, que Fernando vio en la Inquisición su instrumento para doblegarlos. En abril de 1482, cuando la batalla apenas empezaba, el papa Sixto IV respondió a las inquietudes de cristianos aragoneses viejos y nuevos por igual, con una de las bulas papales más extraordinarias de todo el período. El Papa afirmó “que en Aragón, Valencia, Mallorca, y Cataluña, la Inquisición lleva actuando no por celo de la fe y la salvación de las almas, sino por la codicia de la riqueza, y muchos verdaderos y fieles cristianos, por culpa del testimonio de enemigos, rivales, esclavos y otras personas bajas y aún menos apropiadas, sin pruebas de ninguna clase, han sido encerradas en prisiones seculares, torturadas y condenadas como herejes relapsos, privadas de sus bienes y propiedades, y entregadas al brazo secular para ser ejecutadas, con peligro de sus almas, dando un ejemplo pernicioso y causando escándalo a muchos”. En respuesta, Fernando pretendió desconfiar de la autenticidad de la bula. Después de cinco meses de estancamiento, el Papa se retractó. Nunca más se cuestionaría el carácter fundamental de la Inquisición, aunque la historia de las muchas disputas en torno al asunto de las indulgencias, las súplicas, el nombramiento de inquisidores y la disposición de bienes confiscados en la década que siguió es demasiado larga para relatarla aquí. Fundamentalmente los papas de entonces eran muy celosos de sus prerrogativas y oportunidad de controlar el lucrativo tráfico de indulgencias; pero los Estados papales se sentían demasiado amenazados por la inestabilidad política de la época, en especial la amenaza inminente de una invasión francesa de la península italiana (que vino a ocurrir a mediados de los 1490), como para enemistarse con la única potencia creciente capaz de contrarrestar a los franceses: la Corona española.

La resistencia de los nobles y los consejos ciudadanos de Aragón estaba lejos de menguar. En 1484, cuando Torquemada, ahora gran inquisidor de toda Castilla y Aragón, nombró a los dos primeros inquisidores para Aragón, la oposición pública fue tanta que Fernando tuvo que apurarse a emitir una circular en la que repetía una de las afirmaciones favoritas de Torquemada: “Si hay tan poco herejes como se dice, no hay porqué temer a la Inquisición”. Cuando la ciudad de Teruel, cien millas al sur de la ciudad principal de Aragón, Zaragoza, simplemente no dejó entrar a los inquisidores a la ciudad, alegando que venían a establecer una Inquisición que repetirá los excesos cometidos en Castilla, Torquemada emitió una excomunión e interdicto contra la ciudad y sus magistrados. Cuando el clero de Teruel obtuvo los documentos papales que los exoneró de la interdicción, la Inquisición decretó la destitución colectiva de todos los funcionarios. Cuando los sacerdotes del pueblo apelaron directamente a Fernando, éste llamó a sus tropas de Aragón y Castilla para apoyar a la Inquisición. Teruel capituló. Pero todavía quedaba el bastión principal de la resistencia, Zaragoza misma. A principios de 1485 Torquemada organizó dos autos de fe y arrestó a uno de los conversos más prominentes, Leonardo Eli. El cuento aceptado sobre la Inquisición hasta la fecha, repite la propaganda de la misma acerca de los levantamientos de conversos en Sevilla en 1481 y en Toledo en 1485, como justificación de la constante afirmación de Torquemada de que los conversos y los judíos eran una amenaza de seguridad nacional para el Estado, prestos en todo momento a sublevarse y ayudar a los musulmanes de Granada o al reino rival de Portugal. Estudios historiográficos recientes han mostrado que estos casos de Sevilla y Toledo son espurios. Pero el levantamiento de los conversos en Zaragoza es indisputable, y probó ser el as bajo la manga para Torquemada para quebrar la porfiada resistencia de Aragón. En respuesta a las provocaciones de Torquemada, una acaudalada familia de conversos urdió y ejecutó el asesinato —nada menos que en la catedral de Zaragoza— del inquisidor Pedro Arbués de Épila. Torquemada tuvo su mártir, y lo aprovechó lo mejor que pudo. Si los conspiradores calculaban que la gente se levantaría y los apoyaría, no pudieron estar más equivocados. Toda la oposición se desmoronó, y se vengó a Arbués con las brutales ejecuciones públicas de los conspiradores principales (a dos de ellos les cortaron las manos antes de colgarlos, ahogarlos y descuartizarlos), y en el transcurso de 1486 la Inquisición no conoció límites. Tan sólo en Zaragoza hubo 14 autos de fe, en los que se quemó vivas a 42 personas, a 14 las quemaron en efigie, y 134 más sufrieron la cárcel, azotes y la humillación pública. Se implicó a miembros de las familias de conversos más ilustres de Aragón. Sancho de Pomeroy, uno de los cinco principales funcionarios del reino, fue ejecutado. Alonso de la Caballería, vicecanciller de Aragón, se rehusó a reconocer la autoridad de Torquemada y la Inquisición. Éste logró que el papa Inocencio VIII le quitara de las manos el caso a Torquemada; Torquemada se rehusó; el Papa se mantuvo firme; y, al final, luego de revisar los papeles de la corte, el Papa absolvió a De la Caballería. En otro caso notable, el propio Fernando intervino a favor de su tesorero Luis de Santangel. Contrario a su acostumbre de restringir las indulgencias papales, en este caso él mismo solicitó la intervención papal a favor de su funcionario. Le salvó la vida a Santangel, aunque éste tuvo que sufrir la desgracia de caminar en una procesión de penitentes vistiendo un sanbenito. Sólo quedaba una clase en toda España que escapaba a la jurisdicción de la Inquisición: los obispos. Por decreto de Bonifacio VIII a fines del siglo 13, sólo el Vaticano podía proceder contra un obispo. En 1487 Torquemada le solicitó al Vaticano que le concediera esta última jurisdicción, pero el papa Inocencio VIII se mantuvo firme. Torquemada de todos modos procedió a tratar de destruir a dos de los obispos más destacados de Castilla que muchos consideraban que eran conversos, Juan Arias Dávila, de Segovia, y Pedro de Aranda, de Calahorra. En el caso de Arias Dávila, quien se había atrevido a negarle el permiso a la Inquisición para operar en su diócesis, Torquemada atacó de forma sistemática, no sólo a él, sino a su difunto padre, su madre y otros familiares. A Arias, a sus 80 años de edad, lo llamaron de Roma para que respondiera a las acusaciones; parece que el Papa lo absolvió, pues en sus últimos años se le confirieron tareas importantes como legado papal. Al aun más distinguido Pedro de Aranda, quien fue presidente del Consejo de Castilla en 1480, también lo llamaron a Roma para enfrentar los cargos de Torquemada, pero no fue tan afortunado. Murió en desgracia en 1500. ¿Cuánta gente fue víctima de la Inquisición con Torquemada? El cálculo del escribano y cronista principal de Isabel, el converso Hernando del Pulgar, se ha mantenido como correcto hasta la fecha: en la primer década, de 1480 a 1490, se quemó a 2000 víctimas en la hoguera, y otras 15.000 fueron acusadas y obligadas a soportar tremendas humillaciones, penas y la confiscación de sus bienes. En la siguiente década hubo quemas esporádicas, pero devastadoras a nivel local. En Toledo, por ejemplo, fueron quemados unos 250. En la cercana Ávila, donde Torquemada consiguió que la Corona le permitiera arrasar con el cementerio judío y construir sobre él un monasterio imponente dedicado a santo Tomás de Aquino, no se había informado de casos de apostasía hasta que Torquemada llegó a dirigir la obra. Entre 1492 y 1498, el año en que murió Torquemada, se quemó a 127 personas en Ávila. Sin embargo, este saldo sólo da un atisbo del impacto que sufrió la población conversa. Por cada converso que caía en las garras de la Inquisición, al menos otro simplemente huía. En los primeros dos años de que se estableció el tribunal en Ciudad Real, a 52 de los acusados los quemaron vivos, pero a 220 los condenaron a muerte “en ausencia”. Habían pasado al clandestinaje en otras partes del país o en el exterior. De manera parecida, en el auto de fe que tuvo lugar en Barcelona en junio de 1491, 3 fueron quemados in vivo y 139 in absentia. En el auto de fe de mayo de 1493 en Mallorca, quemaron vivos a 3 y a 47 en efigie. En estos casos la balanza se inclinó excepcionalmente hacia los “ausentes”, pero casi en ninguna parte los quemados fueron más que los condenados en ausencia. Y en todos los autos de fe más grandes, el número de los que recibían “penitencias” sobrepasaba con mucho al de todas las demás categorías. Además, también estaba el número aun más grande de los que “confesaron voluntariamente” en la fase del edicto de gracia. En el primer año de la Inquisición en Toledo, por ejemplo, 2.400 conversos confesaron de este modo, un enorme porcentaje de los que había en la ciudad. De este modo evitaron la confiscación de sus bienes, pero sólo quedaban “rehabilitados” con un pago en efectivo.

La expulsión de los judíos En un principio la idea de la expulsión en masa de los judíos la predicó el incendiario Alonso Espina en los 1460, sin que tuviera ningún efecto amplio. El argumento era simple: para arrancarle con éxito sus hábitos “judaizantes” a los conversos reincidentes, tenía que abatirse toda tentación que resultara del contacto con los propios judíos. En 1483 Torquemada logró que la Corona ordenara la expulsión de todos los judíos de Andalucía con esta justificación. Hay pruebas de que sí se llevó a cabo en Sevilla. En casi todas las demás partes tuvo un efecto limitado, en muchos casos simplemente dio pie a un soborno a un funcionario local. Pero Torquemada empezó a sentar los cimientos para que la Inquisición enfrentara directamente a los judíos, aunque no tenía ninguna jurisdicción directa en ese campo. Así que en 1485, un poco después de que Torquemada mudara la sede de la Inquisición de Ciudad Real a Toledo, decretó que todos los rabinos tenían la obligación de darle a la Inquisición toda información que tuvieran sobre cualquier contacto entre judíos y conversos, so pena de muerte si no lo hacían. Pronto toda la congregación judía estaba bajo aviso. El hecho de que algunos judíos sí cooperaron con la Inquisición fue algo que algunos conversos no olvidaron. Después de la expulsión en 1492, cuando algunos judíos que se fueron no pudieron soportar el exilio y fueron readmitidos en España como cristianos nuevos, el puñado de conversos resentidos contraatacó denunciando a su vez a estos “cristianos nuevos del exilio” con la Inquisición. Sin embargo, como el edicto de expulsión de 1492 representa una ruptura de un orden de magnitud más grande que cualquiera de estos acontecimientos preliminares, requiere un análisis más profundo. El ambiente para la expulsión se preparó con uno de los golpes propagandísticos del período, un fraude gigantesco, equivalente en ciertos sentidos a las maquinaciones modernas de las “armas de gran poder destructivo” de los straussianos del Gobierno de Bush en cuanto a Iraq. Éste fue el famoso caso del “Santo Niño de la Guardia”.